Doc:Radiation/Basic

m (→ストロンチウム-90, 89の計測はなぜ遅い?) |

m (→放出されるのはヨウ素-131とセシウム-137だけ?) |

||

| Line 152: | Line 152: | ||

しかしチェルノブイリ原発事故で明らかになったのは、炉外に多く放出され大気中に拡散して問題になるのは主に <sup>137</sup>Cs, <sup>90</sup>Sr という事実です。しかも原子力資料情報室の資料によると、原子炉の近隣で Sr/Cs 比は高々 0.1 程度、離れたところでは 0.002 ∼ 0.02 とあります<ref name="Sr90">原子力資料情報室[http://www.cnic.jp/modules/radioactivity/index.php/8.html ストロンチウム]を参照</ref>。 | しかしチェルノブイリ原発事故で明らかになったのは、炉外に多く放出され大気中に拡散して問題になるのは主に <sup>137</sup>Cs, <sup>90</sup>Sr という事実です。しかも原子力資料情報室の資料によると、原子炉の近隣で Sr/Cs 比は高々 0.1 程度、離れたところでは 0.002 ∼ 0.02 とあります<ref name="Sr90">原子力資料情報室[http://www.cnic.jp/modules/radioactivity/index.php/8.html ストロンチウム]を参照</ref>。 | ||

| − | ヨウ素-131は半減期が約8日と短いため、事故後数カ月たてば影響を殆ど考慮しなくてよくなります (単純計算で三カ月たつと1/1000以下に減少)。福島では極めて毒性の高いプルトニウムも検出されていますが、福島第1原発の敷地内に限られ極微量のため (4月26日現在)、結論として、<sup>137</sup>Cs | + | ヨウ素-131は半減期が約8日と短いため、事故後数カ月たてば影響を殆ど考慮しなくてよくなります (単純計算で三カ月たつと1/1000以下に減少)。福島では極めて毒性の高いプルトニウムも検出されていますが、福島第1原発の敷地内に限られ極微量のため (4月26日現在)、結論として、<sup>137</sup>Cs が一番大きな問題です。6月13日には原発から数キロ離れた大熊町夫沢で、極微量のキュリウム242とアメリシウム241も検出されました(文部科学省発表)。 |

元素周期表を見るとわかるのですが、<sup>137</sup>Csはカリウムと同じ列、<sup>90</sup>Srはカルシウムと同じ列に属し、植物はそれぞれカリウム、カルシウムと間違えて吸収してしまいます。そのため原発事故後に重要になのは、これらを生態系に入り込ませないようにする、さらには回収する作業になります。 | 元素周期表を見るとわかるのですが、<sup>137</sup>Csはカリウムと同じ列、<sup>90</sup>Srはカルシウムと同じ列に属し、植物はそれぞれカリウム、カルシウムと間違えて吸収してしまいます。そのため原発事故後に重要になのは、これらを生態系に入り込ませないようにする、さらには回収する作業になります。 | ||

Revision as of 05:09, 14 June 2011

| もくじ | 基礎知識 | 自然放射線 | 人体への影響 | 胎児と子供 | ファイトレメディエーション | 土壌汚染 | 移行係数 | 食品汚染 | 家畜汚染 | Q&A とリンク |

文責: 有田正規 (東大・理・生物化学) 質問、コメント、誤り指摘、リクエスト等は arita@bi.s.u-tokyo.ac.jpまで

Contents |

放射線と人体への影響

- まとめ

- 100 mSv 以下の被曝は、健康に影響があるか科学的に示すことは難しい

- 持続的に 50-100 mSv 浴びるとリスクが増えるという研究がある[1]

- 100 mSv 以下の被曝に対する発ガンリスクは推定値

- 100 mSv の被曝に比較すると、他のリスク(受動喫煙や過度の飲酒)はずっと大きい

- 年間 1 mSv という国際基準は被曝量をできる限り減らすための指針で、これを超えたら健康に影響があるという指針ではない

線量限度

(知恵蔵2011の要約)

個人が受ける放射線量をできるだけ抑えるために設定された値をいいます。国際放射線防護委員会(ICRP)が、主として広島、長崎の原爆被爆者のデータを解析して勧告の形で発表している値は、一般人について年間 1 mSv (ミリシーベルト)、放射線作業従事者には5年間の年平均で 20 mSv (ただしどの年も 50 mSv を超えない)です。ただし自然界から普通にうける放射線、レントゲン等の医療放射線は除外します。これは「合理的に達成できる限り(被曝の量を)制限する」という方針に基づいて決められた値です。

(知恵蔵ここまで)

原爆被爆者データでも 100 mSv は健康被害が無い

原爆被爆者の健康調査では 100 mSv 以下の被曝では発ガンリスクが 0 (どの程度増えるのか、科学的に見積もれない)とされています。放射線は一度に浴びるほうが影響がおおきいため、年間 100 mSv という基準は余裕をもたせた見積もりです。年間 1 mSv という基準は、80年間 1 mSv ずつ被曝しても 100 mSv に満たない値として設定されています。この値は実際には世界の各所で自然にあびる放射線の相違よりも小さい値になります。1 mSv という線量の根拠など、詳しくは国際放射線防護委員会(ICRP)の勧告をご覧ください。

ただし、最近の研究[1]をみると、一回に浴びる量として 10-50 mSv, 持続的に 50-100 mSv を浴びていると少ないですがリスク上昇が認められます。浴びないに越したことはないでしょう。

低いシーベルト数における発ガンリスクの計算法

4月12日の新聞各誌における報道では、20 mSv を浴びるとがんになるリスクが 0.1% 程度上昇とあります。このリスクは、1 Sv 被曝した場合のガン発症率が5%上昇という統計データから、リスクを原点を通る直線と仮定して導き出した値です[2]。実際には、統計処理で1%のリスクを正確に見積もることは困難です。被曝者のデータはそう多くなく、生活スタイル等、他の要因で発ガン率は簡単に変わりうるからです。年間 20 mSv に達する地域で避難勧告が出ましたが、これはその値だけをもとに避難するわけではなく、身のまわりのあらゆるところに放射線が遍在する状況の指針として出されている値と考えるべきでしょう。

- 参考

- ↑ 1.0 1.1 Brenner DJ et al. (2003) "Cancer risks attributable to low doses of ionizing radiation: assessing what we really know" Proc Natl Acad Sci U S A. 100(24):13761-6 PMID 14610281

- ↑ どうやら1990年の国際放射線防護委員会ICRPによる「1シーベルトの放射線を浴びるとガン罹患率が5%増える。」という統計値から比例計算しているようです。ちなみに、放射線を全く浴びなくても日本人男性は4人に1人、女性は6人に1人ががんで死亡します。最新がん統計(がんを見て何が原因かを調べることはできません。)1シーベルトという値は非常に大きな値なので、それをそのまま 20 mSv の値に比例させて考えるのは、個人的には大雑把すぎる気がしています。

主要な線量の比較

- 1 mSv / year 国際放射線防護委員会が勧告する限度 (自然放射線、医療放射線を除く)

- 1.4 mSv / year 自然界から受ける放射線量の日本平均

- 2.4 mSv / year 自然界から受ける放射線量の世界平均 (1988年国連科学委員会報告)[1]

- 6.9 mSv 1回の胸部CTスキャンで浴びる量[2]

- 10-50 mSv 一回で浴びたとき

- 50-100 mSv 持続して浴びたときリスクの増加が統計的に検知できる下限

- 100 mSv 国立がん研究センターの発表[3]で発ガンリスク 0 とされる線量

- 200 mSv 短期間に浴びると一部の人にがんが発生する可能性があるとされる値

- 260 mSv / year 自然放射線量が多いとされるイラン・ラムサール地域の線量最高値[4]

(ただしウェブサイト[5]に記載された平均値は 10 mSv / year) - 1 Sv

学校活動基準年間 20 mSv は妥当か?

上記のように健康被害が見出されていない現在、年間 20 mSv という量が高いか低いかという議論に科学的に十分な裏づけはできません。データが無いため、妥当性を議論できないという状態です。

汚染地域における校庭では、毎時 1 µSv 程度の放射線は普通に観測されているようです。これが年間どれくらいの量になるか考えてみましょう。部活動に専念し、校庭にいる時間数を毎週40時間と計算します。(建物内にいる場合、放射線の影響はありません。)すると1年間で 2 mSv になります。

1 × 40 × 52 = 2080 µSv = 2.08 mSv

この値は、自然界から受ける放射線量の世界平均 (2.4 mSv) より少し低い程度です。日本は世界平均より低い年間 1.4 mSv 程度ですが、「校庭で毎時 1 µSv 」を大雑把に言うと(これまでの自然放射線量にプラスして)自然界から受ける放射線量の世界平均値をさらに浴びる程度です。

この量から考えると、校庭で毎時 3~4 µSv 程度までは仕方ないと思えてきます。例えばこれまでの新聞報道で、1回の胸部CTスキャンで浴びる量は 6.9 mSv とされていました。原発事故の後なので、通常生活を送るために1年間に胸部CTスキャンを1回受ける程度は仕方ないという考え方です。

- 考えの目安

- 毎時 3~4 マイクロシーベルト ... 毎週40時間を1年間 (2000時間) いると、CTスキャン一回分

- 毎時 10 マイクロシーベルト ... 毎週40時間を1年間 (2000時間) いると、学校活動基準年間 20 ミリシーベルト

20 mSv という値は世の中では大きく反発されているようですが、不適切な値では無いと思います。ただ基準値自体はあくまで基準にすぎませんし、重要なのは基準を超えた場合の対処についての建設的な議論でしょう。登校停止を望むのか、体育や部活動禁止を基準値以下になるまで続けるのか、各学校において合意形成をしておかなくてはなりません。例えば、来年度以降 20 mSv から 10, 5 と段階的に下げていくのも良い方法ではないでしょうか。

放射線と妊娠、胎児について

主に医療放射線を主眼としたICRPの勧告があるので、その情報をまとめたページを参考にしてください。

チェルノブイリ事故における基準

チェルノブイリ事故がおきた1986年にロシアの保健省がとった線量制限は

- 初年度(26 April 1986–26 April 1987) 100 mSv

- 1987年 30 mSv

- 1988, 1999年 25 mSv

というものです[6]。 また1990年1月までの総放射線量が 173 mSv を超えないことも決められました。

- 参考文献

- ↑ この値を普通に生活して浴びる自然放射線量とする報道が多いようです。日本ではもっと低くなります。

- ↑ 例えば3月14日の読売新聞医療ニュース「放射線の政府指針」に胸部CTスキャン 6.9 mSvとありますが、放射線と妊娠の項にあるデータによると最大1mSv程度です。腰椎や腹がそれぞれ8.6, 49 mSvとなっています。

- ↑ 国立がん研究センターのホームページに資料があります。

- ↑ サイエンス誌の記事 には線量が260 mグレイ/年とあります。ラムサール地域の人に発ガン率が高いことは全くなく、むしろ健康であることをradiation paradoxとして紹介しています。グレイからシーベルトへの換算には、放射線がベータ線であるとしました。英語版ウィキペディアを含む多くのウェブサイトでインドのラムサール地方の年間放射線量が 260 mSv/year と記述されています。正確には mGray ですが特に問題はありません。以下に記す Sv と Gy の関係を御覧ください。

- ↑ 公益財団法人体質研究会が公開する世界の高自然放射線地域の健康調査には詳しい情報が記載されています。放射線量が年間平均 3.5 (報告された最高値5.4) mSv の中国・陽江、3.8 (最高35) mSv のインド・ケララ地方、10.2 (最高260) mSv のイラン・ラムサール地方における疫学調査で発がん率の増加が認められないことも記されています。

- ↑ IAEA. International Atomic Energy Agency. The International Chernobyl Project. Assessment of radiological consequences and evaluation of protective measures. Report by an International Advisory Committee. Vienna, IAEA; 1991

放射線の単位

ベクレル, キュリーは線量の単位、 グレイ, シーベルトは被曝量の単位

放射性物質が放射線を出す能力をベクレル (Bq) または キュリー (Ci) であらわします。それら放射線の吸収度合いを表す単位がグレイ (Gy), 特に人体への影響度合いをあらわすのがシーベルト (Sv) です。ベクレルの詳細についてはウィキペディアを参考にしてください。キュリーは扱う線量が大きいので人体への影響を扱う際には使われません。

- 定義 1キュリー (Ci) = 3.7×1010 ベクレル (Bq)

グレイやシーベルトは人体への影響度合い(吸収される線量)なので、物理的に正確に計測することは難しいと思われます。グレイは吸収線量(放射線が何個吸収されたか)という量で、それに放射線の種類によって異なる係数を掛けたもの(線量当量と呼ぶ)がシーベルトです。ここでの係数は、X線, β線, γ線の場合 1 ですから、これらを出すセシウムやヨウ素については グレイ = シーベルト と考えて問題ないでしょう。

- X線, β線, γ線に限り 1グレイ (Gy) = 1 シーベルト (Sv)

ベクレルからシーベルトへの換算

ベクレルからシーベルトへの換算は放射性物質毎に異なります。以下の表は原子力資料情報室から作成しました。

| 記号 | 名前 | 半減期 | 生物学的半減期 (ヒト) | 解説 | 吸入摂取した場合の実効線量係数(mSv/Bq) | 経口摂取した場合の実効線量係数 (mSv/Bq) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 137Cs | セシウム-137 | 30.1年 | 約 100 日 | セシウムの代表的な放射性同位体。ベータ線とガンマ線を出してバリウム-137になります。 | 6.7×10-6 | 1.3×10-5 |

| 90Sr | ストロンチウム-90 | 29.1年 | 約 50 年 | ベータ線を放出してイットリウム-90、更にベータ線を放出してジルコニウム-90になります。 | 7.7×10-5 (チタン酸ストロンチウムの場合) 3.0×10-5 (それ以外) |

2.7×10-6 (チタン酸ストロンチウムの場合) 2.8×10-5 (それ以外) |

| 131I | ヨウ素-131 | 8.04日 | 甲状腺 約120日 その他 約12日 |

ベータ線を放出してキセノン-131となり、ガンマ線も出します。 | 1.1×10-5 (ヨウ素化メチル以外) | 2.2×10-5 (ヨウ素化メチル以外) |

| 3H | トリチウム | 12.3年 | ? | 非常に低いエネルギーのベータ線を放出して、ヘリウム-3となる。 | 1.8×10-12 (水素ガス) | 1.8×10-8 (水) |

| 40K | カリウム-40 | 12.8億年 | 約 30 日 | 天然に存在する放射能で、内部被曝による線量も大きい。半減期も非常に長い。 | 3.0×10-6 | 6.2×10-6 |

半減期と生物学的半減期

物理的半減期とは、放射性核種がβ線などを出して崩壊し、もとの量の 1/2 になるまでの時間を意味します。

生物学的半減期とは、放射性核種であるかに関係なく、その元素が体内に取り込まれた際にどの程度の日数で半分入れ替わるかという時間です。微妙に異なる値が出回っていますが、このページの値は原子力資料情報室から取っています。

たとえばヨウ素-131 は 8 日毎に放射線の影響が 1/2 に減っていくので、物理的半減期が重要になります。甲状腺には 120 日残りますが、そこにおける放射線量は減少していきます。 逆にストロンチウム-90 は生物学的半減期も物理的半減期も長く、取り込まれると多くが体内に残って放射線を出し続けます。セシウム-137 はおよそ 3 ヶ月で体内の半分が入れ替わるので、たとえばセシウム-137 を摂取した家畜から放射線を取り除くには、汚染されていない餌を数ヶ月食べさせれば半減します。(家畜の生物学的半減期はヒトと異なるはずです。食品の項を参考にしてください。)

ラド, レムは古い単位系

1989年以前は、放射線の総量をラド (rad)、人体への影響度をレム (rem) で測っていました。

- 定義 1グレイ = 100 ラド

- 定義 1シーベルト = 100 レム

1 ラドは 10 ミリグレイ、1 レムは 10 ミリシーベルトです。

放射線と環境、食品汚染

放出されるのはヨウ素-131とセシウム-137だけ?

原子炉内にはヨウ素-131やセシウム-137 (137Cs) だけでなく、ストロンチウム-90 (90Sr)、プルトニウム-238/239/240/241/242、ウラン-234/235/237/238などもあります。

しかしチェルノブイリ原発事故で明らかになったのは、炉外に多く放出され大気中に拡散して問題になるのは主に 137Cs, 90Sr という事実です。しかも原子力資料情報室の資料によると、原子炉の近隣で Sr/Cs 比は高々 0.1 程度、離れたところでは 0.002 ∼ 0.02 とあります[1]。 ヨウ素-131は半減期が約8日と短いため、事故後数カ月たてば影響を殆ど考慮しなくてよくなります (単純計算で三カ月たつと1/1000以下に減少)。福島では極めて毒性の高いプルトニウムも検出されていますが、福島第1原発の敷地内に限られ極微量のため (4月26日現在)、結論として、137Cs が一番大きな問題です。6月13日には原発から数キロ離れた大熊町夫沢で、極微量のキュリウム242とアメリシウム241も検出されました(文部科学省発表)。

元素周期表を見るとわかるのですが、137Csはカリウムと同じ列、90Srはカルシウムと同じ列に属し、植物はそれぞれカリウム、カルシウムと間違えて吸収してしまいます。そのため原発事故後に重要になのは、これらを生態系に入り込ませないようにする、さらには回収する作業になります。

ストロンチウム-90, 89の計測はなぜ遅い?

6月12日の東京電力発表によると、5月18日に採取した1号機付近の地下水から

- 89Sr 78 Bq/l, 90Sr 22 Bq/l

2号機付近の地下水から

- 89Sr 19,000 Bq/l, 90Sr 6300 Bq/l

が検出されました。これは大変大きな値です。5月16日、1-4号機取水口の近くでも基準の濃度限度の26-53倍を検出となっています。セシウムに比較すると値が小さく思えますが、人体への影響はセシウムよりも大きくなります。 ストロンチウムはセシウムに比較して土壌表面にとどまりにくく、カルシウムとほぼ同じ経路で食物連鎖系に混入します。

放射性セシウムやヨウ素と異なり、放射性ストロンチウムはその量を直接測るのではなく、精製してから 2 週間ほど放置して生成するイットリウム-90を計測して量を割り出します。(日本分析センターによる測定法の紹介。) そのため、計測には時間がかかります。

野菜の汚染

最近話題になる野菜の汚染は、大気中に放出された放射性元素が野菜の葉から吸収されて起こっています。大気中の放射性元素は現在はかなり減少したので、今後(夏以降)は野菜が土壌からセシウムを吸収することによる汚染へと移行するでしょう。

飯館村で採取された野菜からは1kg当たり放射性ヨウ素17,000ベクレル、セシウム13,900ベクレルが計測されました (2011年3月24日の報道。厚生労働省による)。1日の野菜摂取量の目安は350gなので、汚染された野菜を洗ったりせずに蒸すなどして1日分食べると

ヨウ素-131: 17000 × 2.2 × 10-5 × 0.35 = 0.13 mSv

セシウム-137: 13900 × 1.3 × 10-5 × 0.35 = 0.063 mSv

の被曝を受けます。単純計算で1週間食べ続けると

(0.13 + 0.063) × 7 ≒ 1.35 mSv

になります。ヨウ素-131が環境中に放出され続け、今後も減らないという仮定して上記の量を食べ続けると、37週目で放射線従事者の年間限度である 50 mSv に達します。実際には、ヨウ素-131の半減期が8日であることから、37週間もその値が高くあり続けることはないでしょう。また、セシウムも体内には長くとどまりません。およそ3ヶ月でセシウムの半分が対外に排出されます。[2]

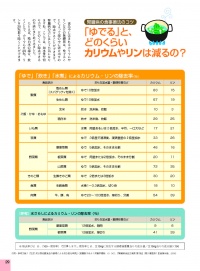

野菜はゆでこぼすと放射線量が減る

|

植物はセシウムをカリウムと間違えて取り込みます(汚染対策の項参照)。元素周期表でも K と Cs は同じ列にあります。そのため、腎臓透析を受ける方々が実施するカリウム除去食を試みれば、そのままセシウム除去食にもなります。(完全に除去できるわけではありません。)

セシウムは表面に付着しているのではなく、細胞内に取り込まれています。水洗いだけではあまり効果がありません[3]。

カリウム除去のための手法はそのままセシウム量を減らす手段として使えます。右の図表とカリウムの除去割合をみてください。 |

- 厚生省の基準値

厚生労働省の定める肉・野菜の摂取制限指標は1kgあたりヨウ素-131なら2,000ベクレル、放射性セシウム(134Csと137Csの合計)なら500ベクレルです。上記と同様の計算をおこなってみましょう。ヨウ素-131により基準値ぎりぎり2000ベクレルの汚染がある野菜を、洗いもしないでそのまま1年間摂取し続けた場合

2000 × 2.2 × 10-5 × 0.35 × 365 = 5.62 mSv

の被曝を受けます。

では、どの程度のベクレル数まで汚染されれば、発がんリスクが生じると考えるべきでしょうか。野菜よりもすべての食品に含まれる「水」で考えたほうが楽なので、次に進んでください。

水道水の汚染

日本における基準値は、1 リットル当たり成人ならヨウ素-131 300 ベクレル、放射性セシウム 200 ベクレル、いずれでも乳児なら 100 ベクレルです。 WHOから資料が出ているので参考にしてください。1 リットルあたり 300 ベクレルの水を飲んでも年間2.5 mSv と計算されています。汚染がヨウ素-131に基づくと仮定すると、1日あたり

2.5 / (2.2 × 10-5 × 300 × 365) = 1.04 リットル

汚染水を摂取する計算になっています。水として飲む分は1リットルかもしれませんが、料理に含まれる水分も考えなくてはなりません。炊いたご飯やスープも多くの水道水を含みます。人間が一日に必要とする水の量は3リットル程度と考えられるので[4]、その水分すべてが汚染されていると考えると、年間 2.5 × 3 = 7.5 mSv になるでしょう。この値でも発がんリスクは0、つまり健康に対する影響を見出すことができません。

逆に、半年ぐらい高濃度に汚染された水を飲む状況になった場合、発がんリスクが生じるのはどのくらい汚染された場合でしょうか。1日3リットル摂取するとして、半年で 100 mSv に達するレベルを計算してみます。(1年間に 200 mSv 近く被曝するという仮定です。)

100 / (2.2 × 10-5 × 3 × 180) = 8.4 × 1000

つまり 1 リットルあたり 8000 ベクレルを超えるぐらい汚染された場合、間違いなく発がんリスクがあると考えてよさそうです。水に限らず、普通の食品についても同じことが言えます。食事量を1回あたり 1kg、水分を一日 2 リットルと考えると摂取量を 5kg ぐらいで計算したほうが安心かもしれません。上の式にいれるとおよそ 5000 ベクレルです。

- 参考情報

- ↑ 原子力資料情報室ストロンチウムを参照

- ↑ おそらく対外への排出時間も考慮して摂取量の基準値は定められているはずです。

- ↑ 4月7日付の読売新聞朝刊11面によると、水洗いすると 10∼30 % の低下とあります。

- ↑ 一日に体から排出される水分量が2.3リットルという情報がサントリーのウェブサイトにあります。

海水の汚染

高度に汚染された水が福島原発2号機のトンネルの立て坑に溜まっていることが報道されています (3月30日朝 東京電力発表)。また低濃度の汚染水は海洋投棄されています (4月4日夕 東京電力発表)。 報道における汚染度は1 cc (1 ml)のベクレル数で表記されています。この濃度の水が、どの程度あるのかを把握することが重要です。

- 今回の事故以外に、これまで廃棄された放射性物質

- 758 × 109 Bq / year フランスのラ・アーグ再処理工場からの2003年の排水中への放射性物質放出量[1]

- 252 × 1012 Bq 旧ソ連が1966年から1992年にかけて極東海域に廃棄した固体放射性廃棄物 (6,812 キュリー)[2]

- 455 × 1012 Bq 旧ソ連が1966年から1992年にかけて極東海域[3]に廃棄した液体放射性廃棄物 (12,337 キュリー)

- 8.5 × 1016 Bq チェルノブイリ原発事故で10日間に放出されたセシウム-137の量

- 13 × 1016 Bq 福島原発事故で放出されたヨウ素-131の量 (4月13日発表)

- 176 × 1016 Bq チェルノブイリ原発事故で10日間に放出されたヨウ素-131の量

今回報道されている汚染水

- 3月30日朝に発表された福島原発2号機立て坑の 1200 万ベクレルという値

- 12 × 106 Bq / 1cc = 12 × 1012 Bq / ton

発表は、1ccあたり690万ベクレルのヨウ素-131, 200万ベクレルのセシウム-134を含むとしています。もし汚染された水が 40 トン分あるとしたら、旧ソ連が25年間かけて極東海域に廃棄した液体放射性廃棄物の量に匹敵します。しかし、同じ放射線量は、フランスのラ・アーグ核燃料再処理工場で毎年排出されていたと考えることもできます。(現在の排出量はこれほど多くありません。)

- 4月4日に福島原発6号機および1∼4号機より海洋廃棄された1.6 ∼ 20 ベクレルという値

発表は1ccあたり20ベクレルを1500トン、6.3ベクレルを1万トン放出とあります。 106 cc = 1 ton ですから、総量は

- 20 × 106 × 1500 + 6.3 × 106 × 104 = 9.3 × 1010 Bq

になります。今回放出した量は、現在のフランスのラ・アーグ核燃料再処理工場が2ヶ月弱かけて排出する量を5日間で沿岸部に放出することになります。(現在の再処理工場から排出される放射性廃棄物は多くがトリチウムのため、生態系への影響はずっと少なくなります。ただし80年代はベータ線やガンマ線を放出する元素を年間で1015ベクレル程度排出していたようです。)ウィキペディアにある六ヶ所村の再処理工場から排出される予定だった放射性物質のリストと量も参考にしてください。これは沖合いにおける年間排出予定量ですが、今回の廃棄量よりも多い量 (たとえばヨウ素-131だけでも17 × 1010 Bq) を継続的に排出予定しており、その生態系への影響を「なし」としていたことがわかります。

- 参考

- ↑ この値は原子力資料情報室に書かれていたもの。高度情報科学技術研究機構の原子力百科事典にある図によると、再処理工場からの放射性物質量はトリチウムだけで 8000 × 1012 Bq = 8000 TBq (テラベクレル) に読める。同再処理工場からの放出限度は、トリチウム37,000 TBq / year(現在は18,500 TBq)、β, γ 1,700 TBq / year(現在は30TBq)、α 1.7 TBq / year(現在は0.1TBq)とある。以前に比較して環境に影響の少ないトリチウム以外の海洋廃棄が、劇的に減っていることがわかる。

- ↑ 高度情報科学技術研究機構の原子力百科事典より

- ↑ 資料によると廃棄された放射能量が最も多いのが日本海であるが、健康被害はないとされている

喫煙と放射線

放射線をできる限り浴びないように努力している人が多いかもしれませんが、発がんリスクに関してずっと気を付けるべき要因の一つにタバコがあります。発がんリスクという観点で情報を集めてみました。

- まとめ

- 受動喫煙の状態にあることは、短期間に 200 mSv 浴びるよりもリスクが大きい

- 毎日タバコを一箱吸う人の肺がん発症率は、原爆で 6 Sv 被曝した場合と同じ(ただし 6 Sv浴びた場合は他の様々な原因で死亡すると思われます)

発がんのリスク比較

- 1倍 広島・長崎の被曝者データでは、200 mSv以下で明らかなリスクの増加がない

- 1.16倍 受動喫煙による肺がんの死亡率[1]

- 1.25倍 受動喫煙による心筋梗塞、狭心症の死亡率[2]

- 1.6倍 広島・長崎の被曝者データで、非被曝者を1として 1 Sv = 1000 mSv 浴びた時に発がんする倍率[3]

- 7倍 非喫煙者を1として26歳以降から喫煙している人が肺がんで死亡する確率[4]

- 15倍 非喫煙者を1として16-25歳から喫煙している人が肺がんで死亡する確率

- 30倍 非喫煙者を1として15歳以下から喫煙している人が肺がんで死亡する確率

ここに挙げたのは異なるサイトから集めた大雑把な値です。詳しくは厚生労働科学研究班の放射線リスクのページをご覧ください。以下の表があります。

| 肺がんの相対危険 | 一日喫煙本数 | 原爆被爆者[Sv] | ラドン[Bq/m3] |

|---|---|---|---|

| 1.0 | 0 | 10 | < 40 |

| 4.6 | 1-9 | 3.4 | 4,500 |

| 7.5 | 10-19 | 6.1 | 8,100 |

| 13.1 | 20-39 | (11.4) | (15,000) |

| 16.6 | 40+ | (14.1) | (19,600) |

表中で()であらわされているのは、実際のデータが無いために推定された値です。 6.1 Sv の被曝は半数が死亡するほど強いはずですが、タバコを毎日1箱吸い続けても半数も死亡しません。上の表は肺がんの発症率のみに限ってリスク比較をした例でしょう(つまり 6.1 Sv 浴びたときは肺がん以外のさまざまな原因で死亡し、そのうち肺がんを発症する率がタバコ1箱と同等)。

とはいえ、肺がんは日本のがん死の2割を占め、男性のがん死中で最多です。がん死は死亡原因の35%を占めるので、全死亡数のおおよそ7%が肺がん死になります。また50歳代の発症が最多です。成人の喫煙率が、どの年に生まれても50歳代をピークとして60歳代以降は減少することをみても[5]喫煙と肺がんは無関係ではないでしょう。

日本たばこや多くのウェブサイトで、喫煙率とがん死亡率が相関しない という事実が述べられていますが、肺がん死亡率は生まれた年代により異なり[6]、単純な議論は成り立たないと思われます。

- 参考資料